Facharztpraxis für Neurologie und Psychiatrie

Dr. med. Johannes Faulhaber

Hauptstr. 164-166

51465 Bergisch Gladbach

02202 37277

02202 188487

Sprechzeiten

- Mo, Di, Do

- - -

- Mittwoch

- Geschlossen

- Freitag

- -

- Sa - So

- Geschlossen

und Termine nach Vereinbarung

Psychiatrie und die häufigsten Erkrankungen

Das medizinische Fachgebiet, das sich mit der Prävention (Vorbeugung), Diagnostik und Therapie psychischer Krankheiten beschäftigt, ist die Psychiatrie.

Im Folgenden sind die häufigsten Erkrankungen aufgeführt:

In Deutschland leiden ungefähr 6,5 Millionen Menschen an einer Depression. Depressive Störungen kommen in verschiedenen Formen vor.

Depressive Störung

Die Symptomatik ist individuell unterschiedlich und kann sich im Krankheitsverlauf ändern. Die Betroffenen leiden unter niedergedrückter Stimmung, Müdigkeit, Hoffnungslosigkeit, innerer Leere, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit.

Zum Teil kommen Depressionen familiär gehäuft vor, aber auch kritische Lebensereignisse wie Krankheiten, Veränderungen der Lebensverhältnisse oder finanzielle/berufliche oder familiäre Probleme können eine Depression auslösen.

Zur Diagnosestellung wird eine körperliche Ursache z.B. durch Labortests zunächst ausgeschlossen. In einem ärztlichen Gespräch werden die Krankengeschichte und die Symptome erhoben. Bei einer einmalig auftretenden Depression spricht man von einer depressiven Episode. Tritt sie wiederholt auf, handelt es sich um eine rezidivierende Depression.

Therapieformen bei Depression

Die Therapie hängt von dem Ergebnis der Untersuchung ab. So sind bei leichten Depressionen ggf. ärztliche oder psychotherapeutische Gespräche ausreichend, während bei mittelschweren bis schweren Depressionen Antidepressiva in Kombination mit einer Psychotherapie notwendig sind. Bei sehr schweren Verläufen kann ein Klinikaufenthalt erforderlich werden.

Bei saisonalen Depressionen erzielt die Lichttherapie gute Erfolge.

Antidepressiva erzeugen keine Sucht und keine Persönlichkeitsveränderungen und werden in der Regel gut vertragen. Die Dosierung muss individuell angepasst werden. In den ersten Wochen kann schon eine Besserung spürbar werden. Die Medikation muss meist drei bis vier Wochen (in Einzelfällen bis zu 8 Wochen) eingenommen werden bis die volle Wirkung eintritt. Für eine eingehende meist anfangs wöchentlich stattfindende Gesprächs-Psychotherapie besteht eine enge Kooperation mit psychologischen oder ärztlichen Psychotherapeuten.

Wenn neben ausgeprägten Tiefs auch ausgeprägte Hochs auftreten, handelt es sich um eine manisch-depressive Erkrankung (bipolare Störung). In manischen Hochphasen ist der Betroffene oft überaktiv und in seinem Denken, der Urteilsfähigkeit und Sozialverhalten gestört.

Negative Gedanken und Gefühle der Wertlosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit sind typische Symptome der Depression. Bei einer wirksamen Behandlung lässt das negative Denken allmählich nach, bis zur vollständigen Genesung kommt.

Weitere Erkrankungen neben Depressionen

Burn-out

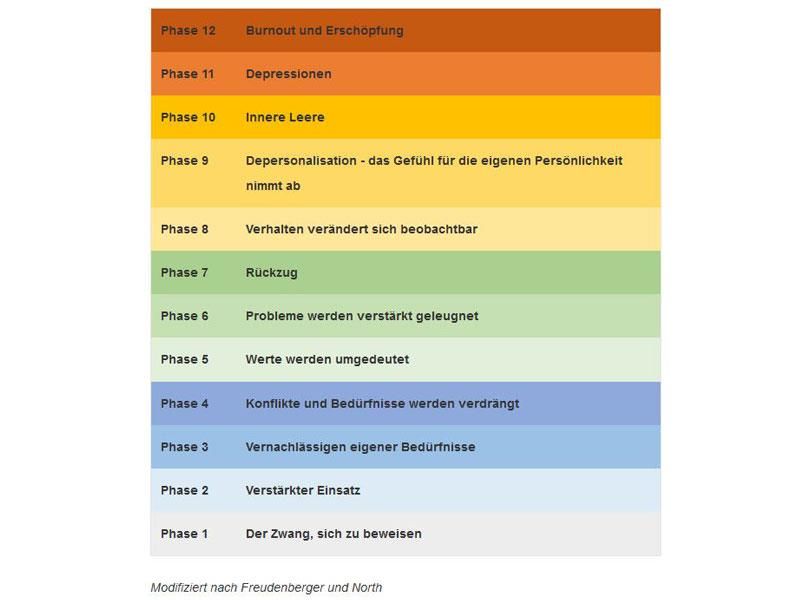

Burnout ist ein Prozess, der oft über mehrere Jahre in verschiedene Phasen verlaufen kann. Zu Beginn kann die Balance zwischen Verausgabung und Regeneration nicht mehr hergestellt werden. Persönliche Bedürfnisse werden vernachlässigt, es folgt ein Rückzug und das Leistungsvermögen nimmt deutlich ab. Es kommt zu Schlafstörungen, Herzrasen, Müdigkeit, Reizbarkeit, Versagensängsten, Angst und Ruhelosigkeit. Die Zukunftsperspektiven erscheinen pessimistisch, die Partnerschaft kann belastet sein und am Arbeitsplatz kommt es zu vermehrten Fehlzeiten. Bleibt Burnout unbehandelt, können Folgeerkrankungen wie Depressionen, Angststörungen und Abhängigkeitserkrankungen auftreten. Zur Therapie gehören das Erlernen von Stressbewältigungsstrategien und die Aktivierung von ungenutzten Ressourcen. Insgesamt soll dadurch die Resilienz (Widerstandsfähigkeit) gestärkt werden.

Burnout-Modell nach Freudenberger & North

Angststörungen

Angststörungen zählen zu den häufigsten psychiatrischen Erkrankungen und neigen unbehandelt zu Chronifizierung. Häufig treten sie zusammen mit Depressionen auf. Man unterscheidet zwischen Phobien, Panikstörungen und generalisierte Angststörungen.

Unter Phobien werden starke Ängste vor Situationen, Ereignisse, Personen, Tieren oder Gegenständen verstanden. Dazu gehören Agoraphobie, soziale Phobie und spezifische Phobien wie Höhenangst und Flugangst und andere.

Die Panikstörung kommt wie aus heiterem Himmel. Es treten Atemnot, Schweißausbrüche und Herzrasen auf, die sich bis zur Todesangst steigern können. Viele leben in Angst vor der nächsten Panikattacke (Angst vor der Angst). Dies führt zu Vermeidungsverhalten und Beeinträchtigungen im Alltag.

Bei der generalisierten Angststörung besteht über einen langen Zeitraum eine quälende Angst und Besorgnis, die das Leben des Betroffenen bestimmt und nicht mehr kontrollieren lässt. Es kommt zu ständigem Grübeln über mögliche Gefahren, innerer Anspannung und Unruhe.

Medikamentös werden bei Angststörungen Antidepressiva eingesetzt. Diese machen nicht abhängig. Als psychotherapeutisches Verfahren eignet sich besonders die kognitive Verhaltenstherapie.

Hinweis:

In der Abteilung für Allgemeine Psychologie I am Institut für Psychologie der Universität Bonn werden Studien zu Angststörungen durchgeführt.

Kontakt:

Prof. Dr. Ulrich Ettinger (Leiter der Abteilung)

Institut für Psychologie

Universität Bonn

Kaiser-Karl-Ring 9

53111 Bonn

E-Mail: ulrich.ettinger@uni-bonn.de

Tel: +49 228 734208

Fax: +49 228 7362323

Skype: ulrich.ettinger

Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)

Sie kann sich nach einem traumatischen Lebensereignis entwickelt. Vermeidungsverhalten, Wiedererleben des Traumas, Nachhallerinnerungen und quälende Albträume können zu Vermeidungsverhalten, innerer Anspannung, Schreckhaftigkeit und Reizbarkeit führen. Die Behandlung erfolgt überwiegend in Zusammenarbeit mit Psychotherapeuten, ggf. werden unterstützend auch Medikamente eingesetzt.

ADHS im Erwachsenalter

Ein ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom) kann auch im Erwachsenenalter fortbestehen. Hier sind ggf. eine weitere stufenweise Diagnostik und in bestimmten Fällen eine (medikamentöse und psychotherapeutische) Behandlung erforderlich. Sehr hilfreich ist es, wenn Sie - falls vorhanden - Befunde der Kinder- und Jugendpsychiatrie zum Erstgespräch mitbringen.

Psychosen/Schizophrenie

Hierunter wird eine Gruppe von psychischen Störungen zusammengefasst, bei denen es zu einem weitgehenden Verlust des Bezuges zur Realität bei oft fehlender Krankheitseinsicht kommen kann. Zu den Symptomen zählen zum Beispiel wahnhaftes Erleben oder/und Halluzinationen. Eine Schizophrenie ist jedoch keine „Persönlichkeitsspaltung“. Das Risiko, einmal im Leben an einer Psychose zu erkranken, wird weltweit auf ein Prozent der Bevölkerung geschätzt. Es sind alle Bevölkerungsschichten betroffen. Es stehen wirksame moderne Behandlungsverfahren zur Verfügung. Bei einem Drittel bleibt es bei einer einmaligen Krankheitsphase. Restsymptome können bei einem weiteren Drittel wirksam behandelt werden. Die Erkrankung führt nur bei einem Drittel zu einer starken Beeinträchtigung der Lebensführung.

Zwangserkrankung

Wenn sich unangenehme Gedanken und Handlungen wiederholt aufdrängen, ohne sich dagegen wehren zu können, obwohl man sie nicht als sinnvoll erkennt, liegt eine Zwangsstörung vor. Es besteht jedoch eine fließende Grenze zwischen normalem und Zwangsverhalten. Man unterscheidet Zwangshandlungen (z.B. Kontroll- und Waschzwang) von Zwangsgedanken (z.B. Angst vor Schmutz und Bakterien) und Zwangsimpulsen (einem Drang, z.B. sich selbst oder andere zu verletzen). Zur Behandlung werden Medikamente und Psychotherapie eingesetzt. Die Prognose ist umso günstiger, je eher eine Therapie einsetzt.

Suchterkrankungen

Abhängigkeitserkrankungen entstehen sowohl im Zusammenhang mit Substanzmissbrauch durch Alkohol, Tabak, Medikamenten und illegalen Drogen als auch im Rahmen nicht Stoff-gebundener Abhängigkeiten wie Glücksspiel- und Internetsucht. Die Behandlung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen, Psychotherapeuten und Kliniken.

Hier gelangen Sie zum Download eines Patientenratgebers zu dem Thema Angststörungen.

Informieren Sie sich auch zur Diagnostik und unseren Zusatzleistungen. Vereinbaren Sie einen Termin bei unserem Praxisteam. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

"Ein Arzt, der sich sehr gut auskennt und viel Zeit nimmt."

Bewertung von Jameda, vom 21.11.2014, Alter: 30 bis 50